三纲五常之中,三纲是君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲,要君臣义,父子亲,夫妇顺;五常是仁、义、礼、智、信。语出西汉董仲舒的《春秋繁露》一书。

三纲五常是作为封建社会的一种基本伦理道德规范,很多人都把三纲五常特别是三纲当做是一种主从关系的要求,在我看来这种理解有失偏颇。因为道德规范是双向的,不可能只要求其中的一方。我们也听过“君以国士待我,我当以国士报之!君以路人待我,我以路人报之!君以草芥待我,我当以仇寇报之!”这句话,说的就是君臣伦理中的双方态度不同的关系。出自《孔子家语》的“小受大走”,是说受到父母责罚时,打得轻就受着,打得重就赶紧跑,也不一定非要硬挺着。五常所说的仁义礼智信也是当今社会所需要的正能量。

所以,我们如果把三纲五常当做封建阶级为了维护自己的统治而设定的教条来考虑,这就是对统治秩序的一种辩护。而把它当做社会生活中的道德准则,这就是对我们提出的一种要求和约束。

《中庸》原出自《礼记》,宋代从礼记中单独成书,并位列四书之一,后人多认为是孔子的孙子子思所作。其内容涉及为人处世之道、德行标准及学习方式等诸多方面,论述了中庸的作为最高道德准则和修身养性的原则。

中庸之道,不偏之谓中,不易之谓庸。这个意思也不是保守,不是什么事情都取中间,好像墙头草一样。我个人理解中庸就是无过无不及,什么事情都要恰到好处的处理,不是特别激进,也不是顽固保守,达到中庸的境界才是把我平衡的。

所以,先不论三纲五常是否是儒家主题思想的对错。三纲五常和中庸本身,就是一种哲学思想,是指导我们为人处世的的原理和方法论。我们可以批判其中的一些维护阶级统治的糟粕,但是也应该重视提倡其中弘扬的正能量道德准则。

罢黜百家,独尊儒术的提出者

董仲舒

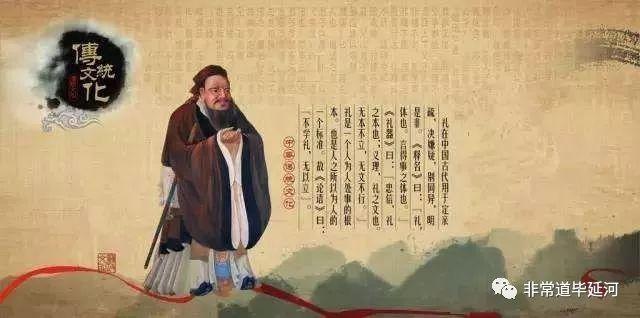

董仲舒(公元前179年-前104年),广川(河北省景县广川大董故庄村)人,西汉哲学家。汉景帝时任博士,讲授《公羊春秋》。汉武帝元光元年(前134),汉武帝下诏征求治国方略,董仲舒在著名的《举贤良对策》中把儒家思想与当时的社会需要相结合,并吸收了其他学派的理论,创建了一个以儒学为核心的新的思想体系,深得汉武帝的赞赏,系统地提出了“天人感应”、“大一统”学说和“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”、“罢黜百家,独尊儒术”的主张被汉武帝所采纳,使儒学成为中国社会正统思想,影响长达两千多年。其学以儒家宗法思想为中心,杂以阴阳五行说,把神权、君权、父权、夫权贯穿在一起,形成帝制神学体系。 他提出了天人感应、三纲五常等重要儒家理论。其后,董仲舒任江都易王刘非国相10年;元朔四年(前125),任胶西王刘端国相,4年后辞职回家,著书写作。这以后,朝廷每有大事商议,皇帝即会下令使者和廷尉前去董家问他的建议,表明董仲舒仍受汉武帝尊重。 董仲舒一生历经三朝,度过了西汉王朝的极盛时期,公元前104年病故,享年75岁。死后得武帝眷顾,被赐葬于长安下马陵。

董仲舒以道德教治国,倡导罢黜百家,独尊儒术。

董仲舒的主要思想主张可以分为四点:针对中央集权需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”主张;针对加强君权需要,提出“君权神授”的政治思想和相应的儒家道德观点;针对土地兼并现实,进一步发挥儒家的仁政思想,主张限田、薄敛、省役;针对为人处世标准,提出“三纲五常”,提倡孝道。“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”和仁义礼智信五种为人处世的道德标准,即三纲五常。

三纲五常,汉语成语。三纲指君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;五常指仁、义、礼、智、信。三纲五常是我国封建社会所提倡的一套伦理道德标准。三纲、五常两词,出自于西汉董仲舒的《春秋繁露》一书。但作为一种道德原则、规范的内容,它渊源于先秦时期的孔子。孔子曾提出了君君臣臣、父父子子和仁义礼智等伦理道德观念。孟子进而提出“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的“五伦”道德规范。董仲舒按照他的“贵阳而贱阴”的阳尊阴卑理论,对五伦观念作了进一步的发挥,提出了三纲原理和五常之道。在中国儒家思想中。社会是个等级差序格局,三纲五常”是这个格局的行为准则《乡土中国》中提了一个概念,叫做差序格局。大概的意思是我们的社会是由一个又一个的圈所联系交织而成的。每个人的圈都是像石头入水,泛起的波纹,产生影响。所以说,其实,中国人还是以自己为中心的。

在费孝通先生的乡土中国中。书本中讲了,这么一个概念,差序格局。中国和西方,它的社会结构不同的点在于团体和范围的区别。西方更偏向于有一个界限较为分明的团体组成的社会。中国更偏向于有一个个有联系的圈层,以自我为中心的圈层所组成的社会。

又读到了关于中国的社会结构的问题。所谓差序,他的意思就是有差别的次序,在古代,在孔子儒家思想里面,他指的是伦理。在西方的团体力量,人与人之间是平等的,它的秩序是每个人都交出一定的权力,来维护大家的权利。而在中国其实是不一样的,每个人其实并没有做到平等,而是互相之间有差别,而且这个等级是非常森严的,例如君臣父子,夫妻等等,就例如我们平常所讲的,三纲五常这样子的伦理。

然后所谓的中国人被诟病为自私的原因是。在中国社会里,权利和义务往往不能做到统一。就像你为其他人服务,但是你并不能够得到相应的权利或者好处,所以人人都会变得更加自私,从这个圈层来看,从外及内,国家,家庭,自己。通常会出现这样的情况,为了家庭而牺牲国家,为了自己而牺牲家庭。但是对比之下在西方的团体里面,你所做的,为能够为你自己争取到权利,所以他们就会有一些类似于革命啊,宪法等等之类的内容。

我的主要存疑的地方在于。中国人自私这个概念,虽然这个现象社会上的确是有,但是在孔子的著作里,他所说的推己及人以及修身齐家,治国平天下等等内容之中,的确是以自我为中心,甚至是通过“克己”要求自己来要求别人,的确是以自己为中心,但是这并不能说它是自私,因为他更倡导的,是服务他人。